Italique

L'italique est le nom de la graphie inclinée vers la droite. L'italique s'oppose à la police romaine.

Recherche sur Google Images :

Source image : blogs.univ-paris5.fr Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- Caractère dont les jambages sont inclinés ; ce terme s'oppose à «romain». (source : imp-moderne)

L'italique est le nom de la graphie inclinée vers la droite. L'italique s'oppose à la police romaine.

Histoire

L'écriture italique a été découverte en 1501 par l'artiste Francesco Raibolini, dit Griffo, en réponse à la demande d'Aldo Manuce, imprimeur vénitien qui voulait reproduire l'écriture manuscrite cursive. Ces caractères penchés furent nommés à l'origine «lettres vénitiennes», et appelés ensuite «italiques», parce qu'ils vinrent d'Italie. Sa nationalité a par conséquent apporté le nom de cette graphie.

Tracé de l'italique

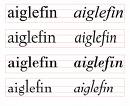

Les œils de l'italique (tracé de la lettre ; le pluriel est spécifique au jargon de la typographie) ne sont pas simplement des variantes obliques de la romaine ; l'œil d'un caractère italique respectant les traditions doit être plus cursif que celui qu'il a en romaine et doit provenir d'une fonte différente :

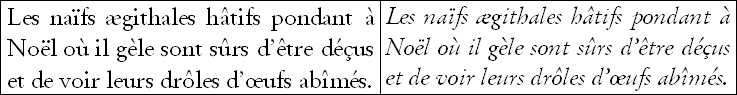

Cependant, aujourd'hui, de plus en plus de polices de caractères n'ont, en guise d'italique, que des obliques dont le tracé est calculé automatiquement à partir du romain :

La distinction entre l'italique cursif et l'italique penché prend tout son sens avec l'alphabet cyrillique, dans lequel les différentes graphies sont spécifiquement différentes.

Usages

En typographie française l'italique s'applique :

- aux citations en langue étrangère,

- aux citations de mots isolés,

- aux noms uniques :

- aux titres d'œuvre,

- aux noms de bateaux, quelquefois aux bâtiments,

- aux notes de musique,

- aux symboles mathématiques,

- etc.

- aux autonymes (c'est-à-dire qui se désignent eux-même),

- à marquer l'emphase,

- certaines parties du paratexte, ou encore les didascalies au théâtre.

L'italique s'applique aux passages en langue étrangère — comparé à la langue principale du texte — y compris les dialectes ou les mots s'écartant du langage familier comme l'argot et les noms scientifiques (terminologie en zoologie et en botanique). Cela s'applique seulement à l'alphabet latin.

Les mots et caractères autonymes (employés comme mots ou comme caractères : «le mot mot», «mettre les points sur les i»),

L'italique marque l'emphase sur un passage, concurremment au gras, ou à introduire une citation, concurremment aux guillemets. L'interchangeabilité de l'italique et des guillements est obsolète selon Jean-Pierre Lacroux [1].

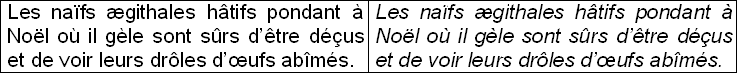

Si dans un passage en italique apparaît une expression qui devrait, elle aussi, se distinguer par l'emploi de l'italique — par exemple nom d'une œuvre d'art dans un passage en langue étrangère — on emploie le romain pour préserver la mise en valeur :

- I've never read Homer's Iliad.

Informatique

Dans les éditeurs WYSIWYG, il existe le plus souvent un bouton dans la barre d'outils qui sert à formater le texte choisi en italique, ou, si aucun texte n'est choisi, de passer en mode italique, de sorte que le texte qui sera saisi ensuite sera formaté ainsi. Le raccourci clavier Ctrl + I remplit fréquemment la même fonction.

En HTML, c'est la balise <i> qui sert au faire ; cependant la balise <em>, qui permet de marquer l'emphase, peut aussi être utilisée, étant donné qu'elle est fréquemment rendue en italique par le navigateur, et qu'elle a plus de sens pour les User-Agents qui ne permettent pas d'afficher l'italique. D'autre part, si l'italique est davantage ornemental que sémantique, la déclaration CSS font-style : italic devrait être utilisée à la place.

En BBCode, c'est [i] ; en wikitexte c'est '' (deux apostrophes) positionné de part et d'autre du passage à formater.

En TeX, c'est la commande \it qui sert au faire.

Bibliographie

- Le Bon Usage, Maurice Grevisse, treizième édition par André Goosse, éditions De Bœck Université, 1993, ISBN 2801110450, ISBN 9782801110454, pages 88 à 90.

- ↑ Orthotypographie en ligne, 2007.

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 06/05/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité