Capitale et majuscule

Bien que l'usage tende à confondre capitales et majuscules, en typographie une distinction existe entre ces deux mots.

Recherche sur Google Images :

Source image : fr.wikipedia.org Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Page(s) en rapport avec ce sujet :

- Les capitales et les majuscules. Au risque d'en surprendre plus d'un, ... les bas de casse, les hauts de casse et les petites- capitales en haut à droite.... (source : tutoweb)

Bien que l'usage tende à confondre capitales et majuscules, en typographie une distinction existe entre ces deux mots.

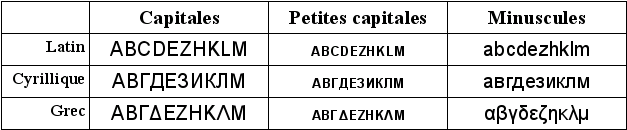

La capitale (du latin capitalis, «qui concerne la tête») est , en typographie, la casse à utiliser pour composer en «grandes lettres» dans les écritures bicamérales. Ainsi, l'œil (tracé apparent du caractère) B est la capitale de b dans l'alphabet latin, de β dans l'alphabet grec et de в dans l'alphabet cyrillique. Le tracé des capitales, qu'on oppose aux minuscules, change fréquemment non pas uniquement par le format mais également par l'œil.

On nomme de tels caractères lettres capitales car ils se trouvent en haut de la casse, c'est-à-dire la tête. Par opposition, les minuscules, localisées dans le bas de la casse, sont aussi nommées lettre en bas-de-casse ou tout simplement bas-de-casse. Il existe en outre de petites capitales.

La majuscule (du latin majuscula, «un peu plus grande»), quant à elle , est un caractère localisé au début de certains mots. Chaque langue en fixe l'usage. Le plus fréquemment, mais pas exclusivement, les majuscules sont représentées par des capitales (d'où la confusion).

Les capitales ne sont pas des majuscules

La phrase : «LONGTEMPS MARCEL S'EST COUCHÉ DE BONNE HEURE» est rédigée en capitales, mais seule la première et la dixième lettres sont majuscules. On s'en rend mieux compte si on rédigé cette phrase en petites capitales : «Longtemps Marcel s'est couché de bonne heure».

Capitales et majuscules se distinguent par leur fonction :

- L'utilisation d'une majuscule est dictée par les règles de l'orthographe : en français, on les utilisera par exemple pour la lettre d'origine d'une phrase ou d'un nom propre.

- Les capitales relèvent, elles, d'un choix de composition typographique. Leur emploi relève moins d'une norme que d'une décision spécifique. Un journal ou un site Web pourra par exemple, dans sa charte graphique, décider de composer les titres d'articles en capitales et les sous-titres en petites capitales.

Les règles d'utilisation des majuscules fluctuent d'une langue à l'autre.

Chaque langue utilisant une écriture bicamérale possède ses propres règles concernant l'emploi des majuscules : en français, par exemple, on n'écrit pas les noms de langues avec une majuscule ; c'est néenmoins le cas en anglais. En allemand, l'ensemble des noms, communs ou propres, prennent une majuscule. Certains digrammes, lorsqu'il s doivent être en majuscule capitale, sont notables : en français, la ligature Œdipe est incorrecte ; le digramme capital s'écrit en effet Œ : Œdipe. En néerlandais, le digramme lié ij s'écrit IJ en majuscule capitale : IJsselmeer et non Ijsselmeer.

«Écrivez en majuscules», à cet égard, n'a aucun sens en typographie. C'est néenmoins une expression courante, de même que «majuscule initiale», expression intrinsèquement redondante. La confusion entre ces deux termes est de fait particulièrement fréquente et la distinction entre les deux mots appartient en particulier au jargon de la typographie.

Confusion entre majuscules et capitales dans les titres

La confusion entre majuscules et capitales est assez courante dans les titres d'œuvres.

La règle d'écriture des articles initiaux des titres est applicable à d'autres noms propres : en effet ils sont mutables après une préposition («à le» → «au», «de le» → «du», «de les» → «des») ou remplaçables par un possessif ou un démonstratif (voire un numéral !). Aussi ils ne sont pas pris en compte dans les classements alphabétiques primaires (voir les dictionnaires de noms propres ou de titres d'œuvres. L'article y est fréquemment reporté à la fin, entre parenthèses ou après une ponctuation séparatrice comme la virgule. L'article n'y est pris en compte QUE comme clé secondaire). L'article n'a par conséquent pas de majuscule, mais uniquement une minuscule rédigée en capitale en début de phrase.

Pour saisir la nuance, il faut comprendre la différence entre :

- une majuscule, propriété intrinsèque et invariable de l'd'origine d'un mot ou des initiales ou d'un sigle (ce mot ne pouvant pas être ni contracté ni muté, etc. qui fait du mot un mot propre, et qu'on ne peut pas écrire avec une «bas-de-casse» ou une «petite capitale»), propriété qui s'oppose à la lettre minuscule utilisée dans tous les autres cas de lettres médiales ou finales mais aussi pour l'ensemble des mots communs dont l'ensemble des lettres sont toujours une lettre minuscule (même en d'origine positionnée en début de phrase !), et

- une capitale (aussi nommée «haut-de-casse») qui sert à désigner seulement une casse typographique pour l'écriture, concept lié en français à la règle orthographique qui interdit l'écriture en «bas-de-casse» ou «petite capitale» mais impose l'écriture d'une casse «capitale» ou d'une casse «grande capitale», à l'ensemble des mots en début de phrase, que ceux-ci soient propres ou communs, et par conséquent indépendamment du fait que ces mots débutent par une majuscule ou une minuscule).

Historiquement, certaines minuscules françaises avaient aussi plus que les trois casses toujours utilisées actuellement (la «bas-de-casse» couramment mais improprement nommée «minuscule» en milieu et fin de phrase, la casse «capitale» qui est un concept différent de la «majuscule» trop fréquemment employé à tort, et la casse «petite capitale») avec des casses supplémentaires suivant la position dans le mot ou la phrase (cas du s, ou du z qui distinguait aussi les casses «médiales» et «finales» parmi les «bas-de-casse», et du i ou du u avant qu'ils soient dissociés orthographiquement des nouvelles lettres j et v).

Les majuscules par contre n'existent le plus souvent qu'en une seule casse actuellement (la «capitale»), mais la «grande capitale» (fréquemment nommée «lettrine» lorsqu'elle est décorative et enjambe plusieurs lignes) existe toujours quelquefois aussi en début de paragraphe (mais seulement actuellement de façon décorative), tandis qu'avant la distinction avait valeur de ponctuation servant à savoir si la phrase continue le paragraphe précédent ou commence un nouveau paragraphe. Les différentes casses ne sont pas une propriété intrinsèque du mot, au contraire de la distinction particulièrement stricte en français entre minuscule et majuscule.

La confusion entre majuscule/minuscule (propriété invariante et intrinsèque de composition des mots) et haut-de-casse/bas-de-casse (propriété mutable des caractères rédigés, dans les limites des règles ortho-grammaticales) est courante puisque sur un clavier courant (mais aussi dans le codage des caractères d'un texte, même avec Unicode), on ne saisit QUE la distinction entre deux des casses envisageables (les autres casses étant obtenues par des fonctions de mise en forme des traitements de texte et non codées dans le texte lui-même), mais jamais la distinction (pourtant sémantique et principale) entre majuscules et minuscules qui composent les mots (et ont des touches improprement nommées majuscule ou verrouillage majuscule tandis que ce sont précisément des touches haut-de-casse et verrouillage haut-de-casse) !

Mais les dictionnaires et encyclopédies, eux, font cette distinction (surtout car cela sert à repérer le bon usage orthographique des différentes casses autorisées et interdites).

C'est pourquoi lors de la composition de textes, il faut toujours plus redoubler d'attention (surtout dans tout ouvrage à caractère encyclopédique ou dans un dictionnaire) sur le bon emploi des hauts-de-casse (capitales, grandes capitales, lettrines) d'une part, et des bas-de-casse ou petites capitales d'autre part, surtout car cela sert à déterminer (au moins partiellement) la nature intrinsèque des mots composés de minuscules et majuscules invariables, et de repérer les mutations orthographiques, grammaticales et morphologiques et phonétiques autorisées par la langue.

L'article reste indispensable comme partie du titre, mais sa place ou sa forme (contractée ou non) n'est pas imposée car il est non signifiant au premier niveau seul étant conservé sa sémantique distinguant les déterminations définies/indéfinies (et toujours pas forcément). Exemples :

- «En composant sa Marche turque, Mozart (…)»,

- «J'ai énormément aimé l'interprétation de cette Marche turque.»,

- «C'est une Marche turque des plus réussies que j'ai dû entendre de la part de ce concertiste.»,

- «Cette deuxième Marche turque est celle que je préfère.» (note que la capitale sur le premier mot signifiant est indispensable pour éviter la confusion avec un autre titre identique, tandis que l'italique n'est pas obligatoire orthographiquement).

- Dans les dictionnaires de titres d'œuvre on trouvera le titre rédigé «Marche turque (la) .», ou bien rédigé «la Marche turque.» mais l'œuvre sera toujours classée à la lettre M, pas à la lettre L…

- Dans un annuaire téléphonique ou un dictionnaire français, en regardant les noms propres (de personne, de villes et lieux géographiques, etc. ) commençant par «la», «le», «les», «l'», «aux» : on voit que s'il n'y a pas de trait d'union, l'article est en minuscule, séparable, et n'est pas pris en compte dans le tri au premier niveau, sinon il est pris en compte comme élément invariable. A titre d'exemple, «les Bouches-du-Rhône», «le Mans» (pas de trait d'union car c'est un article indispensable, mais mutable ou déplaçable).

Les titre d'œuvres suivent aussi la même logique française, car comme tels ce sont des noms propres, même s'ils sont composés de mots communs et propres (Hormis l'article d'origine non signifiant, tout le reste du titre est invariable).

- La langue anglaise possède elle aussi cette distinction entre mots signifiants et non signifiants dans les titres d'œuvres, l'unique différence étant que le français ne demande une haut-de-casse (capitale) obligatoire que pour le premier mot signifiant du titre, tandis que l'anglais la demande sur l'ensemble des mots signifiants. Les deux langues ne demandent une haut-de-casse pour le premier mot du titre que s'il est commun et signifiant, ou propre, ou s'il est en tête de phrase.

- Le français requiert l'écriture en bas-de-casse (ou petite capitale) pour toutes les autres occurrences de lettres minuscules (et leur interdit les haut-de-casse (capitales ou grandes capitales), au contraire de l'anglais qui, s'il permet mais n'impose pas les hauts-de-casse sur le premier mot commun d'un titre quand il est non signifiant, impose les hauts-de-casse (capitales) sur les initiales de tous les termes signifiants du titre.

- Dans les deux langues, l'écriture entièrement en capitales n'est vraiment pas recommandée sauf pour les noms propres (mais leurs accents intrinsèques devraient toujours être conservés pour préserver les distinctions orthographiques d'homographes envisageables).

Les règles sont bien établies dans les ouvrages de référence et surtout les dictionnaires et encyclopédies (même si ailleurs on prend moins soin de la typographie). Wikipédia devrait employer les conventions typographiques des encyclopédies puisque ces conventions sont établies et même normalisées : il y a de nombreux textes légaux et reconnus par des normes mondiales (surtout des normes ISO, appliquées en France par des normes AFNOR, au Canada par des normes CSA, etc. ) concernant par exemple les références bibliographiques, la toponymie, les noms de personnes et les transcriptions aux fins de références.

Et la confusion est loin de se terminer, au vu de l'inventivité des typographes qui sont parvenus aussi à créer et utiliser la casse «grandes minuscules» comme casse additionnelle pour transcrire des mots composés avec des… majuscules, ou encore utilise la casse petite capitale (qui normalement transcrivent des lettres minuscules) au lieu et place de la casse capitale, pour transcrire en caractères des mots composés avec des majuscules. (voir l'exemple ci-dessous des titres de reliures de certains livres).

La confusion entre les termes de majuscule et de capitale est facilitée par le fait que les majuscules s'écrivent la majorité du temps en capitales. On peut se rendre compte de la différence entre les deux en prenant un exemple ; certains éditeurs présentent les titres et les noms d'auteurs de leurs ouvrages en minuscules sur la couverture. C'est le cas des Éditions de Minuit pour un ouvrage comme le Vocabulaire des institutions indo-européennes d'Émile Benveniste. La couverture est typographiée ainsi :

-

- émile benveniste

- le vocabulaire

- des institutions

- indo-européennes

-

- LES ÉDITIONS DE MINUIT

-

On peut dire que le prénom et le nom de l'auteur sont rédigés en minuscules ; leur première lettre, cependant, est bien une majuscule : uniquement, elle n'est pas en capitale. D'autre part, quoique le nom de l'éditeur soit en capitales, on sait que le É de ÉDITIONS mais aussi le M de MINUIT sont aussi des majuscules.

Le cas du grec

En grec ancien, tel qu'écrit aujourd'hui, les capitales et les majuscules en capitales ne sont pas semblables : un texte rédigé au long en capitales n'est normalement pas diacrité, tandis qu'un texte en minuscules avec des majuscules capitales reçoit les diacritiques. De fait, un mot comme ἄνθρωπος ánthrôpos, «homme», s'écrit Ἄνθρωπος avec une majuscule capitale, mais ΑΝΘΡΩΠΟΣ en capitales. La capitale de la première lettre du mot est par conséquent un Α alpha nu, la majuscule un Ἄ diacrité, portant esprit doux et accent aigu.

Messagerie électronique

Dans la messagerie électronique, ON ÉCRIT EN CAPITALES pour indiquer qu'on élève la voix. De façon plus générale, cela sert à mettre en évidence une partie de texte quand on ne peut techniquement pas utiliser de caractères gras, d'italique, ou d'autres enrichissements visuels.

L'utilisation systématique des capitales est agressive et contraire à la nétiquette.

Conclusion

Pour résumer, une capitale est un œil (tracé d'une lettre) différent de celui d'une minuscule, un simple format. Une majuscule est un emplacement d'origine déterminé par les règles d'orthotypographie, qui se réalise la majorité du temps comme une capitale. La confusion est d'autant plus facile que les deux termes semblent spécifiquement mal choisis : une capitale devrait, si on en croit l'étymologie, être localisée «en tête (de mot)» alors que, toujours étymologiquement, la majuscule serait une lettre qui plus est grand format, s'opposant directement à la minuscule ; or, c'est l'inverse : minuscule et capitale s'opposent par la taille et le format, majuscule n'a pas d'antonyme. Il semble que les deux termes aient été inversés.

- Lexique des règles typographiques en usage à l'Imprimerie nationale, Imprimerie nationale, 1990 (ISBN 2-11-081075-0) ; réédition 2002 (ISBN 2-7433-0482-0) ; réimpressions octobre 2007 et novembre 2008 (ISBN 978-2-7433-0482-9) [Présentation en ligne]

- Le Ramat de la typographie, Aurel Ramat, édition 2005 (8e édition), Aurel Ramat éditeur, Montmagny (Québec), 2004. Diffusion dans l'Union européenne

- Jean-Pierre Colignon, La majuscule, c'est capital !, Albin Michel, «les dicos d'or», Paris, 2005

- Eric Martini, Petit Guide de typographie, éd. Glyphe, Paris, 2008

Liens externes

- «Majuscules ou capitales, solution du casse-tête !» par Pauline Morfouace.

- Accentuer les capitales sur le site www. langue-fr. net édité par Luc Bentz.

- Il faut accentuer les majuscules. Ce qu'en dit l'Académie Française.

- Site de Mon nom accentué.

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 05/05/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité