Parchemin

Le parchemin sert à désigner une peau de couleur claire apprêtée par un artisan parcheminier.

Recherche sur Google Images :

Source image : www.terebenthine.com Cette image est un résultat de recherche de Google Image. Elle est peut-être réduite par rapport à l'originale et/ou protégée par des droits d'auteur. |

Définitions :

- Peau de brebis ou de mouton préparée pour l'écriture, la peinture, la reliure, etc; Surface blanche pour écrire; Peau sèche (source : fr.wiktionary)

- de Pergame (Asie Mineure). Support d'écriture d'origine animale. Peau de veau mort-né (vélin) puis de chèvre ou de mouton. (source : lespapiersdumoulin)

- éthymologie : pargamhnh peau de Pergame (capitale du royaume des Attalides, célèbre pour sa bibliothèque composée de 400.000 volumes) Peau d'animal particulièrement traitée pour l'écriture ou la reliure. (source : pagesperso-orange)

Le parchemin sert à désigner une peau de couleur claire apprêtée par un artisan parcheminier.

Il sert comme support à l'écriture ; le papyrus, utilisé en Occident jusqu'au VIIe siècle laisse place ainsi à un matériau issu du monde animal.

Il sert aussi en musique, dans la facture instrumentale de bien des instruments du monde.

Le parchemin est parfois utilisé en gainerie d'ameublement.

Anciennement, le terme parchemin s'employait aussi comme synonyme de diplôme.

Histoire

D'après Pline l'Ancien, le roi de Pergame aurait introduit son emploi au IIe siècle av. J. -C. suite à une interdiction des exportations de papyrus décrétée par les Égyptiens, qui craignaient que la bibliothèque de Pergame surpassât celle d'Alexandrie[1].

Ainsi, si des peaux préparées avaient déjà été utilisées pendant un ou deux millénaires, le «parchemin» lui-même (mot dérivé de pergamena, «peau de Pergame») a été peaufiné vers le IIe siècle av. J. -C. à la bibliothèque de Pergame en Asie Mineure.

Préparation

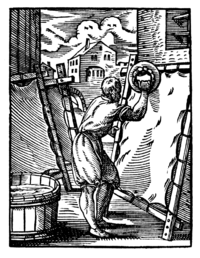

Les peaux animales (de chèvre, de mouton, de veau, de porc ou d'agneau) subissent un traitement pour devenir imputrescibles. Elles sont dégraissées et écharnées pour ne conserver que le derme. Par la suite elles sont trempées dans un bain de chaux, raclées avec un couteau pour ôter aisément les poils et les restes de chair et enfin amincies, polies et blanchies avec une pierre ponce et de la poudre de craie. Une fois la préparation achevée, on peut distinguer une différence de couleur et de texture entre le "côté poil" (appelé aussi "côté fleur") et le côté chair. Cette préparation permet ainsi l'écriture sur les deux faces de la peau. Selon l'animal, la qualité du parchemin fluctue (épaisseur, souplesse, grain, texture, couleur…).

Le parchemin est découpé en feuilles. Ces dernières peuvent être assemblées sous différentes formes :

- le volumen est un ensemble de feuilles cousues les unes aux autres et forme un rouleau (utilisé jusqu'au IVe-Ve siècle). On le retrouve toujours fréquemment au XVe siècle par exemple en Bretagne, pour servir à la longue rédaction des procès,

- le codex (utilisé à partir du Ier-IIe siècle), est un ensemble de feuilles cousues en cahiers et peut être reconnu comme l'ancêtre du livre moderne.

Les parchemins en peau de veau mort-né, d'une structure particulièrement fine, sont nommés vélins. Ils changent des parchemins par leur aspect demi-transparent. Ils sont fabriqués à partir de particulièrement jeunes veaux, les plus beaux et les plus recherchés provenant généralement du fœtus.

Le parchemin est un support complexe à fabriquer, cher, mais extrêmement durable. Si les papiers habituels jaunissent en quelques années, on trouve aux archives nationales quantité de parchemins toujours idéalement blancs, et par conséquent l'encre est idéalement noire. Aussi, il offre l'avantage d'être plus résistant et permet le pliage. Il fut l'unique support des copistes européens au Moyen Âge jusqu'à ce que le papier apparaisse et le supplante. À la fin du XIVe siècle, il est utilisé principalement pour la réalisation de documents précieux, d'imprimés de luxe ou encore pour réaliser des reliures.

Support onéreux, on évitait de le gaspiller. Aussi, on réparait les peaux abîmées avec du fil et on réutilisait les vieux parchemins après que l'écriture ait été grattée : on les nomme les palimpsestes.

Musique

Le parchemin est aussi employé comme renfort et table d'harmonie dans certains instruments de musique à cordes et comme membrane (surface de vibration) pour les instruments de percussions ; les velins sont aussi employés. Exemples :

- luths : rabâb (chèvre), sarod (mouton), târ (veau ou taureau), ekonting (chèvre), shamisen (chien et chat), rawap (reptile), etc.

- vièles : sarangi (mouton), esraj (mouton), dilruba (mouton), sarinda (mouton), sorud (mouton), kamânche (chèvre), erhu (reptile), etc.

- cithares : qanûn, etc.

- harpes : kora, saung, etc.

- tambours : djembé (chèvre, antilope, zèbre), darbouka (chèvre ou poisson), daf (mouton), tablâ (mouton et chameau), mridang (mouton et buffle), tambourin (mouton), kanjira (reptile), taiko (vache), etc.

Voir aussi

Notes et références

- ↑ L'Histoire naturelle, XIII, 70.

Bibliographie

- FOURNIER Sylvie, Brève histoire du parchemin et de l'enluminure, Editions Fragile, 1995, ISBN : 2.910685.08. X

Recherche sur Amazone (livres) : |

Voir la liste des contributeurs.

La version présentée ici à été extraite depuis cette source le 06/05/2009.

Ce texte est disponible sous les termes de la licence de documentation libre GNU (GFDL).

La liste des définitions proposées en tête de page est une sélection parmi les résultats obtenus à l'aide de la commande "define:" de Google.

Cette page fait partie du projet Wikibis.

Accueil

Accueil Recherche

Recherche Début page

Début page Contact

Contact Imprimer

Imprimer Accessibilité

Accessibilité